LAS DOS PINTURITAS

Por Marita Rodríguez-Cazaux

A María Esther de Miguel, en su memoria

Por la senda estrecha encendida de sol, sin apuros, bajaba la lomita exactamente en el momento en que mamá llenaba los tazones de mate cocido dulce. Acodado en la mesa de madera lavada, sorbiendo el mate caliente de a traguitos, yo veía desde la ventana su sombra flaca, inclinada en la cuesta de los aromos, asomar manchada de verdores por el alero del este.

Cuando pasaba la puerta de la cocina, la mancha se le iba borrando del delantal y se quedaba, un instante, fija en su pelo negro.

En silencio, estiraba los brazos para recibir de manos de mamá un tazón de leche azucarada con miel. Su cara oscura se matizaba del humo gris que subía sobre el filo enlozado y mirándonos con ojos achinados, una arruguita le temblaba entre los labios.

Porque el Silvio Mera no tenía la sonrisa pronta. Ni siquiera en los recreos, ni cuando la señorita Ofelia nos daba galletas, ni al toque de la campana de salida.

En realidad, yo le conocía solamente una sonrisa. Era en el patio, temprano, cuando saludábamos a la bandera sacudida por el viento del norte que la estiraba y la aflojaba para que la viésemos mejor. Era su única sonrisa en el día.

Un miércoles de junio lo había notado raro al verlo traspasar la tranquera. El Silvio debe sentirse enfermo, pensé desorientado y lo esperé como siempre, en la cocina.

La mañana anterior la maestra nos había llevado al museo y estuvimos recorriendo las salas. Ahí supimos de la necesidad de una bandera y de la jura en las costas del Pasaje. Ella nos contó la vida de un hombre que más allá de su propio interés, de su salud, había entregado tiempo y sueldos para la fundación de escuelas y academias.

Cuando el Silvio entró, más callado que nunca, hasta mamá lo miró un ratito con la boca en esquina, como hace siempre que quiere descubrir quien le sisa las monedas de la lata azul.

-Comé -le dijo mamá, arrimando su voz a la cara tirante -, comé un bollito de grasa -. Y le puso en el bolsillo del delantal dos pancitos redondos.

Carancho, el Silvio parece triste, pensé cuando caminamos por las veredas de ladrillo y la cortada de tierra; así, en silencio, llegamos hasta el portón de la escuela.

A la señorita Ofelia le gusta pasearse entre los bancos, cuando se para junto al pupitre del Silvio y le acomoda el pelo duro en una cresta oscura, la cara se le vuelve feliz, pero ese día ni la caricia de la maestra logró cambiarlo.

-Me quedo a pintar -me dijo cuando empezó el recreo.

-Estás loco vos, de dónde sacás esas tonterías, si ni tenés pinturitas.

-Igual me quedo, -contestó y me miró con los mismos ojos que tiene cuando curiosea la vidriera de la juguetería de don Lalo. Yo conocía esa mirada, una mirada que pide sin pedir, pero cerré mi cartuchera.

-Sos tonto Silvio, tenés dos lápices y querés ponerte a pintar -le dije, y salí al patio para jugar con los otros. Más tarde, formamos para entrar en el salón de música.

Al regresar al aula, la señorita Ofelia no estaba y la vice, nos hizo sentar con un ademán. Así nos enteramos de que el Silvio no había pasado por el comedor, no estaba en el patio y no lo encontraban por ningún rincón. Dos maestras habían partido a buscarlo.

Recitamos miles de veces la tabla del tres con la vice, que acompañaba nuestras voces con movimientos de cabeza. Cuando la campana tocó la una, en fila, nos despedimos mareados de tanta cantinela matemática y nos fuimos sin el beso de la señorita.

Al llegar a casa quise contarle a mamá, pero la abuela estaba en la cocina y me hizo sentar al lado de mi hermana. Nos llenó los platos de guiso de arroz y lentejas, mientras decía que la madre del Silvio había salido hasta la comisaría con la señorita Ofelia, porque las maestras no lo habían encontrado por el camino. Justito al pasar frente a la huerta, vieron a mamá colgando ropa en la soga y mamá se había ido con ellas.

La abuela nos acercó dos platos con naranjas y se pasó un pañuelo por los ojos rodeados de pararrayos finitos.

Dónde andará el Silvio, pensé mientras mordía los gajos, si al menos pudiera volver el tiempo atrás le prestaría mis pinturitas y el libro de los mapas que tanto le gusta. Pero el tiempo no puede correrse y es como una cárcel, una cárcel de la que no se puede salir ni para antes ni para después.

Me acordé de la voz del abuelo, cuando decía eso mismo, sentado en el patio; la mirada entoldada por las luces hamacadas del farol, contándonos relatos que nos maravillaban.

El estómago me daba tirones cuando me levanté de la silla y ayudé a secar los platos. No podía dejar de pensar en el Silvio.

Nos fuimos a la cama sin que mamá hubiese vuelto. Apenas pude dormir, me desperté como afiebrado, con un miedo parecido al que me dan las culebras de la cañada.

Entré en la cocina, mamá untaba rebanadas de pan con dulce. De perfil, debajo de la ventana, la abuela trenzaba el pelo a mi hermana.

-Sentate Mario, y comé que se hace tarde -me dijo mamá -. Hoy te vas solo con tu hermana; acordate de ayudarla a cruzar el puente y no vayan por el riacho que no me gusta.

Iba a preguntarle por el Silvio pero se dio vuelta y empezó a picar sobre la tabla.

Entramos en la escuela, la vice parada en la puerta esperaba con su sonrisa de labios rojos. En el patio estuvimos callados, mirándonos de reojo hasta que la directora nos hizo formar, saludamos a la bandera y pasamos al aula.

Desde el escritorio, la señorita Ofelia levantó la vista en el momento en que, uno a uno, nos sentábamos en los pupitres de madera avejentada. Todos, menos el Silvio Mera.

Fuimos pasando al frente para señalar las provincias y los ríos en el mapa, escribimos con mayúscula los nombres de las capitales y la maestra nos enseñó los distintos climas de cada región.

La señorita Ofelia tiene una voz calentita, especialmente cuando pasa entre los pupitres, nos acaricia la cabeza y nos mira con sus ojos de agua azul.

-En nuestra patria hay fríos y calores, sequías dolorosas y dolorosas inundaciones, altos picos y depresiones pantanosas, hay variados colores en las sierras y en los llanos y son esos contrastes, esas diversidades, lo que hace que en nuestra tierra todos podamos encontrar distintos caminos para la tolerancia, hacia la paz. Esa fue la lucha de un hombre valeroso, que quiso unirnos bajo una misma bandera, y que no dudó en dar lo poco que poseía. Sin generosidad no alcanzaremos a ser mejores, -dijo la maestra, arrastrando las palabras como para hundirlas en cada uno de nosotros.

Me sentí avergonzado de mi egoísmo, como si yo mismo me estorbara.

Cuatro días más tarde, los que apostaron las figuritas y las bolitas de vidrio a que el Silvio Mera no volvía más, las perdieron. Pero yo no. Yo sabía que iba a bajar otra vez por la lomada, por el lado del alero para ir juntos hasta la escuela. Acodado en la mesa, bebería despacito la leche preparada por mamá.

Y vino nomás.

Tan callado como siempre, con un delantal nuevo y un portafolio de cuero marrón. Un portafolio que abrió para sacar el cuaderno y una caja de pinturitas de todos los colores.

Pasado un tiempo, una noche fresca, mamá empezó a hablar con una voz parecida a la del abuelo. Mi hermana y yo nos arrimamos, sabíamos que seguro iba a contarnos una historia fabulosa.

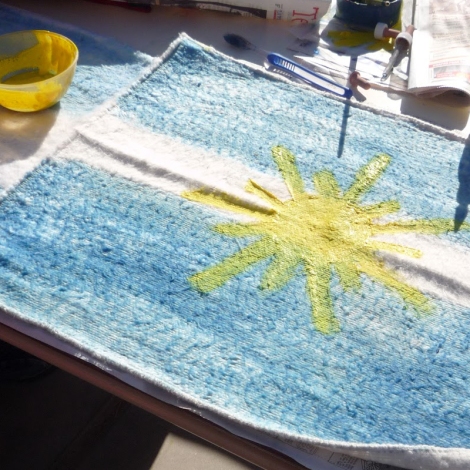

-Un chico quiso hacerle un regalo a un prócer pero no tenía dinero -dijo mamá-. Sólo tenía dos lápices de colores, uno celeste, otro amarillo. Después de dibujar, fue hasta la salida del pueblo, llegó al centro por la calle asfaltada, caminó hasta el museo donde estaba el retrato del patriota. Entró en el salón alfombrado y se quedó de pie frente al cuadro, con el regalo entre las manos.

-Pero, ¿qué regalo llevaba? -quiso saber mi hermana.

-Una bandera abierta sobre renglones, derechos trazos celestes entre los que relucía un sol amarillo -dijo mamá.

Recordé al Silvio en el patio, antes de entrar al aula. Volví a verle la misma sonrisa, la única sonrisa de todo el día.

Cuando pasaba la puerta de la cocina, la mancha se le iba borrando del delantal y se quedaba, un instante, fija en su pelo negro.

En silencio, estiraba los brazos para recibir de manos de mamá un tazón de leche azucarada con miel. Su cara oscura se matizaba del humo gris que subía sobre el filo enlozado y mirándonos con ojos achinados, una arruguita le temblaba entre los labios.

Porque el Silvio Mera no tenía la sonrisa pronta. Ni siquiera en los recreos, ni cuando la señorita Ofelia nos daba galletas, ni al toque de la campana de salida.

En realidad, yo le conocía solamente una sonrisa. Era en el patio, temprano, cuando saludábamos a la bandera sacudida por el viento del norte que la estiraba y la aflojaba para que la viésemos mejor. Era su única sonrisa en el día.

Un miércoles de junio lo había notado raro al verlo traspasar la tranquera. El Silvio debe sentirse enfermo, pensé desorientado y lo esperé como siempre, en la cocina.

La mañana anterior la maestra nos había llevado al museo y estuvimos recorriendo las salas. Ahí supimos de la necesidad de una bandera y de la jura en las costas del Pasaje. Ella nos contó la vida de un hombre que más allá de su propio interés, de su salud, había entregado tiempo y sueldos para la fundación de escuelas y academias.

Cuando el Silvio entró, más callado que nunca, hasta mamá lo miró un ratito con la boca en esquina, como hace siempre que quiere descubrir quien le sisa las monedas de la lata azul.

-Comé -le dijo mamá, arrimando su voz a la cara tirante -, comé un bollito de grasa -. Y le puso en el bolsillo del delantal dos pancitos redondos.

Carancho, el Silvio parece triste, pensé cuando caminamos por las veredas de ladrillo y la cortada de tierra; así, en silencio, llegamos hasta el portón de la escuela.

A la señorita Ofelia le gusta pasearse entre los bancos, cuando se para junto al pupitre del Silvio y le acomoda el pelo duro en una cresta oscura, la cara se le vuelve feliz, pero ese día ni la caricia de la maestra logró cambiarlo.

-Me quedo a pintar -me dijo cuando empezó el recreo.

-Estás loco vos, de dónde sacás esas tonterías, si ni tenés pinturitas.

-Igual me quedo, -contestó y me miró con los mismos ojos que tiene cuando curiosea la vidriera de la juguetería de don Lalo. Yo conocía esa mirada, una mirada que pide sin pedir, pero cerré mi cartuchera.

-Sos tonto Silvio, tenés dos lápices y querés ponerte a pintar -le dije, y salí al patio para jugar con los otros. Más tarde, formamos para entrar en el salón de música.

Al regresar al aula, la señorita Ofelia no estaba y la vice, nos hizo sentar con un ademán. Así nos enteramos de que el Silvio no había pasado por el comedor, no estaba en el patio y no lo encontraban por ningún rincón. Dos maestras habían partido a buscarlo.

Recitamos miles de veces la tabla del tres con la vice, que acompañaba nuestras voces con movimientos de cabeza. Cuando la campana tocó la una, en fila, nos despedimos mareados de tanta cantinela matemática y nos fuimos sin el beso de la señorita.

Al llegar a casa quise contarle a mamá, pero la abuela estaba en la cocina y me hizo sentar al lado de mi hermana. Nos llenó los platos de guiso de arroz y lentejas, mientras decía que la madre del Silvio había salido hasta la comisaría con la señorita Ofelia, porque las maestras no lo habían encontrado por el camino. Justito al pasar frente a la huerta, vieron a mamá colgando ropa en la soga y mamá se había ido con ellas.

La abuela nos acercó dos platos con naranjas y se pasó un pañuelo por los ojos rodeados de pararrayos finitos.

Dónde andará el Silvio, pensé mientras mordía los gajos, si al menos pudiera volver el tiempo atrás le prestaría mis pinturitas y el libro de los mapas que tanto le gusta. Pero el tiempo no puede correrse y es como una cárcel, una cárcel de la que no se puede salir ni para antes ni para después.

Me acordé de la voz del abuelo, cuando decía eso mismo, sentado en el patio; la mirada entoldada por las luces hamacadas del farol, contándonos relatos que nos maravillaban.

El estómago me daba tirones cuando me levanté de la silla y ayudé a secar los platos. No podía dejar de pensar en el Silvio.

Nos fuimos a la cama sin que mamá hubiese vuelto. Apenas pude dormir, me desperté como afiebrado, con un miedo parecido al que me dan las culebras de la cañada.

Entré en la cocina, mamá untaba rebanadas de pan con dulce. De perfil, debajo de la ventana, la abuela trenzaba el pelo a mi hermana.

-Sentate Mario, y comé que se hace tarde -me dijo mamá -. Hoy te vas solo con tu hermana; acordate de ayudarla a cruzar el puente y no vayan por el riacho que no me gusta.

Iba a preguntarle por el Silvio pero se dio vuelta y empezó a picar sobre la tabla.

Entramos en la escuela, la vice parada en la puerta esperaba con su sonrisa de labios rojos. En el patio estuvimos callados, mirándonos de reojo hasta que la directora nos hizo formar, saludamos a la bandera y pasamos al aula.

Desde el escritorio, la señorita Ofelia levantó la vista en el momento en que, uno a uno, nos sentábamos en los pupitres de madera avejentada. Todos, menos el Silvio Mera.

Fuimos pasando al frente para señalar las provincias y los ríos en el mapa, escribimos con mayúscula los nombres de las capitales y la maestra nos enseñó los distintos climas de cada región.

La señorita Ofelia tiene una voz calentita, especialmente cuando pasa entre los pupitres, nos acaricia la cabeza y nos mira con sus ojos de agua azul.

-En nuestra patria hay fríos y calores, sequías dolorosas y dolorosas inundaciones, altos picos y depresiones pantanosas, hay variados colores en las sierras y en los llanos y son esos contrastes, esas diversidades, lo que hace que en nuestra tierra todos podamos encontrar distintos caminos para la tolerancia, hacia la paz. Esa fue la lucha de un hombre valeroso, que quiso unirnos bajo una misma bandera, y que no dudó en dar lo poco que poseía. Sin generosidad no alcanzaremos a ser mejores, -dijo la maestra, arrastrando las palabras como para hundirlas en cada uno de nosotros.

Me sentí avergonzado de mi egoísmo, como si yo mismo me estorbara.

Cuatro días más tarde, los que apostaron las figuritas y las bolitas de vidrio a que el Silvio Mera no volvía más, las perdieron. Pero yo no. Yo sabía que iba a bajar otra vez por la lomada, por el lado del alero para ir juntos hasta la escuela. Acodado en la mesa, bebería despacito la leche preparada por mamá.

Y vino nomás.

Tan callado como siempre, con un delantal nuevo y un portafolio de cuero marrón. Un portafolio que abrió para sacar el cuaderno y una caja de pinturitas de todos los colores.

Pasado un tiempo, una noche fresca, mamá empezó a hablar con una voz parecida a la del abuelo. Mi hermana y yo nos arrimamos, sabíamos que seguro iba a contarnos una historia fabulosa.

-Un chico quiso hacerle un regalo a un prócer pero no tenía dinero -dijo mamá-. Sólo tenía dos lápices de colores, uno celeste, otro amarillo. Después de dibujar, fue hasta la salida del pueblo, llegó al centro por la calle asfaltada, caminó hasta el museo donde estaba el retrato del patriota. Entró en el salón alfombrado y se quedó de pie frente al cuadro, con el regalo entre las manos.

-Pero, ¿qué regalo llevaba? -quiso saber mi hermana.

-Una bandera abierta sobre renglones, derechos trazos celestes entre los que relucía un sol amarillo -dijo mamá.

Recordé al Silvio en el patio, antes de entrar al aula. Volví a verle la misma sonrisa, la única sonrisa de todo el día.

* * *

Publicado por Periódico Irreverentes

No hay comentarios:

Publicar un comentario