Por Marita Rodríguez-Cazaux

Higinio Todomanzo había llegado al pueblo en los días de la huelga de los ferroviarios. Vino en el sulky de los frailes cistercienses que vendían licores y quesos en el pueblo y se las arregló para que le dieran asilo en la fábrica de hilados, a cambio de trabajo.

Allí estuvo Higinio el tiempo exacto para enamorar a la viuda del dueño del almacén “Reggio Parnaso” y amarrado de su brazo, sentados los dos en la plaza a la hora más concurrida, hacer público el romance.

Hábil, la convenció de reincidir en las dichas del matrimonio y el día del casamiento, él mismo se encargó, trepado a una escalera, de agregar su apellido en el letrero de latón colgado de la fachada del almacén, que pasó a llamarse “Reggio Parnaso Todomanzo”, ahorrando imaginación y esfuerzo, pues si algo se destacaba en Higinio era su inclinación a la economía y un orgullo terco, incontrolable, por haber nacido hombre.

Para él, la vida de todos los días necesitaba de los atributos viriles; la fuerza y la potencia en la voz, los gestos, las posturas propias de su sexo y aborrecía cualquier manifestación que no los pusiera de relieve. Aborrecía todo lo que no era, según él, el ímpetu varonil, o mejor aún, el espíritu del macho.

La crisis de los dos años siguientes al casamiento despertó su codicia y buscando siempre la ruta de la riqueza, tuvo la genial idea de prolongar en el mostrador un escritorio para atender quiebras y préstamos. Aquella política clara, de cuentas más claras y más políticas, lo inspiró a ofrecerse como garante sobre los pagarés de los paisanos endeudados, una maniobra que cerraba el círculo a su favor en épocas de sequías o de lluvias y que él, ladino, capitalizaba sin que su conciencia se lo reprochase.

Al cabo, la usura hizo que en el almacén, artículos y enseres ocuparan menos espacio que su despacho de prestamista.

La viuda, engordando de gula, seguía de cerca los adelantos de su marido y enamorada de su astucia, aceptó agregar descendencia masculina en el letrero del almacén apenas confirmado su embarazo y cuando aún se desconocía el sexo de la criatura.

Higinio volvió a subirse a la escalera. “Reggio Parnaso Todomanzo e Hijo” resultó el punto de partida de todas las bromas, pero Higinio, sin ofenderse, prometía pícaro que de no ser esta vez un varón, intentaría las necesarias hasta que el letrero lo diera por cierto.

No hizo falta porque, una madrugada de octubre, nació Hércules Todomanzo, que heredó por mandato paterno el nombre de su abuelo.

-Para que sea igual a mi padre, grandote, robusto, enérgico. Duro como el hierro -sentenció Higinio, apretándolo entre los brazos, pavonéandose con el chico por la vereda, los dos debajo del letrero, mientras Hércules con el flaco dedito erguido, parecía señalar las letras que iban a identificar sus fuerzas manifestando ya, según Higinio, un carácter varonil y una fuerte inclinación al dinero.

El amor propio del padre crecía sin límites a la par que los estirones que daba el chico y, hasta le parecía descubrir en sus berrinches protestas airadas cuando acostado en su cochecito, se fastidiaba al oír la voz floja de los paisanos agotados por deudas, derrumbados de miseria.

-Ya podré morirme tranquilo –le decía a su mujer, viendo a Hércules dar sus primeros pasos sobre la gramilla de la plaza. Intuía que su hijo iba a seguir sus proyectos, siendo más rico cada día sin escatimar recursos ni medir sacrificios, destacándose en el viril gobierno del comercio.

El muchacho, simple y dócil, siguió el mandato impuesto por su padre. Sin embargo, secretamente, a Hércules se le antojaba que un destino especial sorprendería su rutina y lo adivinaba lejos de los reclamos familiares. Un destino inesperado, de leyenda, que deseaba en la intimidad, encarcelado en la sumisión y sin encontrar el modo de liberarse.

La madre, con la vanidad comprensible de agregar doctorados en el cuadrado de latón sobre la pared del almacén, trató de convencerlo para que estudiara. Pero fue inútil. A contrapelo del resto de sus compañeros, Hércules se aburría con los libros y resultó un alumno retacón. Su físico menudo, su timidez, lo alejaron de los deportes y quedó fuera de los grupos de muchachos arrogantes y decididos que pululaban en el pueblo. Ni hablar de los desdenes que le propinaban las chicas, ellas ni siquiera lo tenían en cuenta.

Frente a esta realidad Higinio, sin amilanarse siguió tercamente sus propósitos, obstinado en el proyecto de ver a su hijo en un puesto de importancia, un cargo social que pudiera comprar con dinero y para el que no se necesitasen ni luces ni memoria.

Sabía por experiencia propia, que las trampas se ocultan mejor con otras trampas y que no es imposible llegar a la cima, usando el antifaz que más conviene. Imperativo, postulaba a su hijo para cargos que le parecían trascendentes, llegando en su delirio de hombre tosco, a imaginar a Hércules sentado en el sillón de la Intendencia, multiplicado su apellido por nietos fieros contando monedas.

Inescrupuloso, conocedor del cinismo que contagia la ambición, dirigió su campaña contra los competidores y ya vislumbraba la figura de Hércules como la de un prócer entronizado, cuando comprendió la prioridad de mejorar el aspecto físico del muchacho para disfrazarle torpezas; cubrir con un buen traje los hombros poco anchos, los brazos debiluchos, el andar desmañado. Y como en el pueblo no había dignos sastres, viajaron a la Capital.

Apenas llegados, la mujer se detenía en las vidrieras con la ilusión de tornar elegante la estampa de su hijo, mientras Higinio, más sensato pero tan pendiente como ella de sueños de grandezas, disponía el bolsillo para los gastos que iban a traerle a Hércules fama, familia y fortuna.

El único que estaba desprendido de tal ansiedad era el propio Hércules; libre de expectaciones su chatura intelectual carecía de ideales y no se ocupaba más que de salir a dar vueltas por las calles del Centro.

Aburrido, una mañana entró en una galería de arte. Se le antojó parecida al museo regional de su pueblo y se sentó en un banco tapizado, perdidos los ojos en paisajes enmarcados.

En esa postura le hubiera gustado quedarse por horas, clavado en un silencio melancólico parecido al de la siesta, si una sombra cruzándose frente a él, no le tapara los trazos del cuadro y una cara de adolescente se metiera dentro del marco de su mirada.

Con movimientos elásticos el joven se sentó pegado al costado de Hércules y con voz suave, frágil, casi femenina, le contó que era modelo y señaló un mural donde se veía su cuerpo perfecto, desnudo como un efebo, entre nubes ambarinas.

Hércules, embelesado, no pudo decir que estaba de paso y que debía volver al pueblo para seguir rutas de prepotencia machista, toda su voz se había detenido en una exclamación turbada, sacudido por tanta belleza.

Descubrió que se enfrentaba a su verdadera existencia tan precipitadamente que por la tarde no regresó al hotel y, al anochecer, se habían convertido en amantes.

Cuando volvió, casi de madrugada, despojado de su inocencia, Hércules, ya no era Hércules.

Los padres, agobiados de cansancio, lo esperaban en vela. Con ojos anochecidos de placer, Hércules oyó los reproches de su madre y las risitas encubiertas del padre, que suponía destrezas de pasión portentosa en la escapada.

-Vamos, vamos, no es para tanto, son cosas de hombres -silabeaba Higinio, mientras apuraba el regreso.

El viaje mantuvo entretenidos a los padres contabilizando facturas. A Hércules en cambio, se le hizo largo el trayecto mientras una emoción desconocida corría paralela al paisaje. Apoyado en la ventanilla, su único pensamiento eran los abrazos multiplicados en el espejo de un cuarto de hotel capitalino. Los abrazos y el aliento de una boca que aún lo mareaba, prometiéndole amor y abriendo un dique donde se hizo océano toda su verdadera identidad.

Higinio y su mujer bajaron del tren con bolsas y cajas, todavía ajenos a la transformación de su hijo, pero, dos días después la inquietud los empezó a martirizar.

Hércules se negó a subirse a las tribunas políticas contrariando los esfuerzos de su padre y no apareció por el almacén pese a los berrinches de la madre. Se inscribió en un curso de grabado y dibujo de la Escuela estatal y, sin culpas, impregnó la casa de olor a barniz y pintura.

A todo momento iba y venía por su cuarto, sorteando maquetas apoyadas sobre el piso, en las paredes, en las sillas; pasaba horas tratando de lograr un color, mejorando trazos de carbonilla en los croquis inconclusos con un placer turbulento.

Contagiado de un ardor desconocido, encaramado a la escalera, trazó en el letrero del almacén un círculo surrealista, tapando con líneas y arabescos las antiguas letras y, renunciando a la herencia impuesta, pintó con delicada filigrana un nuevo nombre, “Divino Hiacinto”.

Al pie de la escalera lo esperaba Higinio, los brazos en jarras y la cara arrebatada. Enterado de la prosapia del personaje que coronaba el letrero su enfado se fue convirtiendo en estupor y luego en orgullosa soberbia. Supuso que un descendiente de individuos principales debía enaltecer la rama de los Todomanzo, la vanidad le llenó el pecho y consideró entonces que bajo esa advocación divina se orientarían inmejorables pronósticos.

Encerrado en un delirio sin fronteras, Hércules seguía trazando jacintos de pétalos abiertos y tallos perfectos delante de su caballete. Dibujaba desde los cuatro puntos cardinales aquel recuerdo amoroso de la ciudad que no podía desterrar de su cabeza, aquella figura desnuda con la que se desvelaba entre sábanas.

Con sensibilidad avasallante rememoraba los músculos simétricos, la cintura estrecha, las caderas magras, mientras Higinio y su mujer veían desmembrarse en acuarelas la fortuna ahorrada. Sin embargo, pese a que el desencanto se les atragantaba como un mal sorbo, no se dieron por vencidos intuyendo que Hércules estaba poseído por la genialidad y el camino del arte iría paralelo al del dinero. Esa seguridad los impulsó a construir sobre el terreno contiguo al almacén un espacio donde se resguardara la gloria creativa de su hijo, un amplio lugar donde el muchacho trabajaba amontonando lienzo sobre lienzo, inspirado siempre en angélicos efebos.

El pueblo, carente de destacados ejemplos artísticos, veía el atelier como un laboratorio científico y eran muchos los que metían la cabeza entre los atriles temblando de júbilo frente a los cuadros, sin lograr siquiera interpretar las formas y seguros por eso mismo, de que las obras de Hércules debían ser magistrales. Se formó alrededor del hijo de Higinio por conveniencia o ignorancia, un corrillo de obsecuentes que coronaron a Hércules Todomanzo con dones casi sobrenaturales.

Con semejante destino, a los padres se les figuró escasa la trascendencia pueblerina y pagaron a una curadora francesa la organización de la primera muestra pictórica, acontecimiento que no tuvo parangón en el pueblo.

Se iluminó el Club Rural hasta el pararrayos, trajeron alfombras, colgaron cortinados, lustraron los bronces de la araña del salón y cuando todo estuvo dispuesto, allá se encaminó la flor y nata del lugar a inaugurar la exposición.

Sabiendo que lo incomprensible provoca éxito, la astuta parisina publicitó en los medios de difusión la muestra, y, como los destinos no se tuercen, quisieron los dioses que apareciera entre el gentío que colmaba el Club, aquel Hiacinto fresco y hermoso que había enamorado a Hércules Todomanzo en la Capital.

Más bello aún que en los recuerdos de Hércules, el joven avanzó por la puerta principal. Rubio, atlético, perfecto, no pasó inadvertido entre los lugareños y un murmullo filoso como un facón, fue penetrando en el recinto.

Al ver a Hércules, el muchacho atravesó el salón con paso grácil y una sonrisa de labios temblorosos. A Higinio se le hizo arroyo el piso y su mujer se sentó para no caerse cuando, frente a frente, los dos se unieron en un abrazo. Un abrazo detenido, profundo, un verdadero abrazo de amantes, como si bailaran una música que solamente ellos oían. Estrechados, los cuerpos pegados, empezaron a recorrer cada una de las pinturas.

Hércules, olvidado de fogonazos de cámaras y reporteros, señalaba a su amante torsos y piernas en postura lujuriosa, nucas de perfiles licenciosos pintadas con fervorosa memoria exacta. En el cenit de su encandilamiento, se apretaba a la espalda de líneas sensuales sin advertir los hipos de la madre que parecía agonizar en un rincón, tirada sobre una poltrona.

Pero Higinio no era hombre de aceptar tales contradicciones a su machismo y en el mismo momento en que su hijo acercaba la cara para besar la boca del otro, una oleada de calor le arrebató el genio y con los ojos entrecerrados bajo de las cejas duras, adelantó los hombros y estirando el cuello de bestia, arremetió contra el Hiacinto.

Todo el peso del cuerpo de Higinio cayó sobre el joven. Éste, perdiendo el equilibrio, quiso asirse de las manos de Hércules, pero, tambaleando, resbaló de bruces. Un golpe seco le quebró el perfil apolíneo.

Cubriendo el piso en redondo, una mancha roja como las amapolas que Hércules había pintado en corona sobre rostros de pureza refinada, fue extendiéndose por las baldosas.

Todavía aletargado, el modelo quiso incorporarse. Higinio le adivinó la intención y con la pierna derecha le cruzó la cara, la boca del joven se torció en una mueca de espanto y sus dientes perfectos cerraron un grito de dolor.

Casi desvanecido, Hércules, en cuclillas, pasaba sus dedos por la cara desfigurada como si quisiera cerrar la grieta de la herida. De esa postura lo levantaron los brazos férreos del padre, y sacudiéndolo lo arrastró hasta la puerta del Club, dejando detrás de sus tropezones, los lamentos de Hiacinto.

Poco le importó a Higinio el desenlace fatal del amorío. Inflexible, vio como partía en un tren sin regreso el amor desterrado de su hijo y supo que nada iba a interponerse en sus dominios.

El almacén, sin el letrero pintado por las genialidades de Hércules, se convirtió nuevamente en lo que siempre había sido, un lugar de compra y venta. Aprisionado en la arrogancia de su padre, Hércules se dedicó a atender los compromisos de pagos y préstamos usureros que continuaron acrecentando la fortuna sin pensamientos que lo transportaran a deíficos cuerpos.

Desahuciado, fue opacándose debajo de la luz mortecina del mostrador, perdiendo la magia del destino que creía pactado con los dioses.

El letrero, abigarrado de jacintos frescos y azucenas castas, fue llevado en hombros por los hermanos Montebaldío que, sobre los pasantes de su gallinero, le encontraron el espacio justo.

Allí, las lluvias y los soles, lo fueron oxidando.

* * *

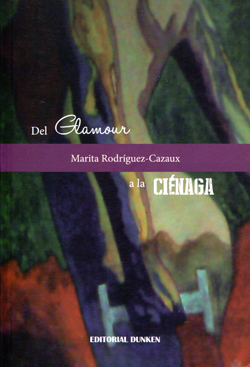

M.R.C. "Del glamour a la ciénaga"

Publicado por Periodico Irreverentes el 12/12/13