PROPINA

Por Marita Rodríguez-Cazaux

CUENTO

Siempre he sentido una vergüenza inexplicable cuando debo entregar la propina a los mozos.

Me pasa lo mismo en un restaurante de categoría, al recibo ceremonioso de la factura o en la barra impersonal de los bares, cuando el mozo ni me mira.

Algo inevitable hasta que lo conocí.

Macizo, erguido, con la bandeja equilibrada en el antebrazo musculoso, solícito se acercó a mi mesa. En el momento de retirarme, esforzándome por no parecer nervioso, lo llamé para pagarle. Él, con una simpleza impecable, retuvo en la mano los billetes y me devolvió unas monedas. Sonrió, una sonrisa de dientes perfectos.

Tan agradecido quedé que volví al mismo café el día siguiente y el otro, y el otro. Siempre a la misma hora y ocupando la misma mesa para que él me atendiera.

Con el tiempo, apenas llegar, ya me traía el cafecito con la misma formalidad atenta que lo definía.

Ninguno de los dos hablaba mucho, alguna frase amigable sobre el tiempo y la complicidad al despedirnos mientras él devolvía el vuelto justo, ladeando la cabeza.

Pero hace dos meses, cuando llegué temprano como siempre, no estaba.

Otro mozo, bajito, serio, se acercó a mi mesa. Esperó a que hiciera el pedido mirándome con esa mirada especial, esa mirada sobradora que se repite en todos los ojos de todos los mozos siempre que se les pide un café.

-Un café -gritó desde la mesa como si la barra quedara a leguas de distancia. Eso me puso más sensible.

Lo bebí apurado, de un sorbo, quemándome la garganta, pedí la cuenta, le di un billete. Me levanté bruscamente mientras él estiraba la mano para entregarme el vuelto. La inquietud, el desasosiego del gesto que acompaña la propina, volvió a mojarme la nuca.

-Espere, ¿no ve que le sobra plata?

-No, no –contesté rechazando el dinero y salí precipitado, cruzando el salón hacia la calle.

Todo el día anduve mareado. Hasta el café me cayó mal y me dolió el estómago.

El día siguiente antes de entrar, espié desde la puerta. Acodado en el mostrador lo divisé, sereno y afable como de costumbre, su cara de mentón fuerte, su sonrisa alegre. Había vuelto. Entré.

Me sentía protegido, alejado de ese espasmo de fobia crónica que él evitaba solamente con estirar la mano y darme el vuelto exacto, sin que yo tuviera que hacer ningún ademán.

Cuando me senté a la mesa se acercó; un pocillo con café humeaba en la bandeja que sostenía en la mano.

Es un As, el mejor, pensé, ni siquiera necesito pedirle el cafecito.

Él, se inclinó con la misma gentileza de siempre.

-Ayer no lo encontré -le dije casi avergonzado de mi salida precipitada del bar y la mirada burlona del otro mozo desde la esquina del mostrador.

-A veces falto -me confió en voz baja -.Tengo otro trabajito, ¿sabe?, con gente amiga. Pero, acomodo los horarios y hago las dos cosas. Está todo muy caro -agregó.

-Claro que sí -dije en un arranque de comprensión -.Hace bien, hay que aprovechar mientras se puede -.Y me recliné relajado en la silla saboreando el cafecito.

Todo transcurrió fluidamente. Lo llamé, le di el dinero, él supo darme el vuelto justo. Se despidió ceremonioso.

En el momento en que iba a levantarme una mujer se acercó a mi mesa.

-¿Se retira? -preguntó con voz magnética -Adoro esta mesa -dijo con igual cadencia -Porque está cerca de la ventana y el mozo es tan correcto, no lo cambio por ninguno.

Yo me hice a un lado para darle paso y ella se sentó graciosamente, mientras unos rayos de sol se filtraban por el vidrio y se le esparcían por los ojos, el cuello, la solapa del abrigo. Al minuto el mozo le trajo un cortado y una palmerita. Ella ni los miró, se quedó como encendida del calor que rebotada en la madera de la mesa oscura y le subía hasta la melena.

Otra de las cosas que me desequilibran son las mujeres con rulos rojos y ésta tenía sobre los hombros, una maraña deliciosa de reflejos cobrizos.

Perdido en los paisajes de su sonrisa me detuve un momento mirándola, casi sin vergüenza. A ella pareció no molestarle y sonrió.

-¿Le sirvo otro cafecito? -me preguntó el mozo, con sonrisa cómplice y retiró la silla antes de que yo asintiera.

-Diga que me acompaña, acepte -dijo ella moviendo la cabeza para señalarme la silla.

Olvidado de mis obligaciones, me senté mientras el mozo acomodaba sobre la mesa otro pocillo.

Con una increíble transparencia ella me contó parte de su vida y cuando insinuó encontrarnos al otro día en la misma mesa, yo estaba convencido de que era el lugar perfecto. Por la ventana cercana, por la calidez del ambiente, por las tulipas en las columnas, por el mozo. Sobre todo por el mozo. El único con el que yo me sentía relajado al momento de pagar.

A partir de ese encuentro nos vimos todas las mañanas. Siempre la misma mesa, siempre el mismo mozo.

Así fue pasando el otoño y cuando llegaron los primeros fríos, los días más cortos, a ella se le ocurrió que podríamos pasear a la nochecita.

-Es lindo caminar cuando van cayendo las sombras –me dijo mirándome con un gesto atrevido.

Nos citamos en la plaza cercana a la avenida. Allí estuve puntual a la hora pactada. Al poco tiempo la vi llegar caminando airosa por la vereda y saludarme con la mano mientras cruzaba la esquina. Estaba más linda que nunca, con un tapadito rojo y la cartera colgada del hombro.

¡Qué ángel! Se la debo al mozo, pensé mientras íbamos caminando hacia la plaza y abrazándole la cintura quise besarla.

Ella se retiró unos centímetros, cierto temblor que imaginé pudoroso le movió los labios. Su perfume dulzón me fue subiendo por la nariz. Entendí que con ella no había juegos ni trampas, que era una mujer con honor y eso me puso más feliz. Era la compañera que siempre había esperado. La muchacha de mis sueños.

Quiso sentarse en un banco, al lado de la fuente rodeada de yucas.

-Usted es un hombre tan protector -me dijo con voz deshilachada. Sentí sobre mi costado la presión de su cuerpo. La había conquistado, no cabía duda.

Me quiere, me quiere, repetí y ya estaba dispuesto a decirle de mi sentimiento cuando la sentí temblar, recostada sobre mi hombro. Pasé los dedos por su pelo, me incliné para abrazarla y acerqué mis labios a los de ella.

-Disculpe, soy un poco tímida -dijo y cruzó las piernas.

Quise demostrarle mis intenciones y la atraje, suavemente. Cerca de mis labios los suyos se entreabrían en una invitación sutil, delicada. Por un momento hasta el ruido de la avenida se apagó y, sólo ella, era el mundo.

Entonces unos pasos sobre la gramilla interrumpieron la magia. Giré la cabeza. Algo se abalanzó sobre mí. De un golpe caí sobre el barro del cantero.

Atontado, como entrando en una pesadilla, sentí sobre los hombros y la espalda puntapiés desparejos pero certeros. Golpes que me llenaron de frío, un dolor agudo en la nuca y en el vientre.

Lo último que vi fue un porte macizo, una sonrisa de dientes parejos, y me fui aflojando envuelto en perfume almibarado.

Cuando me desperté un ardor infernal me sacudía el pecho, quise ponerme de pie pero no pude. Unos muchachos me ayudaron y me sentaron en un banco.

Poco a poco me fui recobrando, la cabeza me estallaba y los ojos me ardían.

Me llevaron hasta un taxi, tambaleándome subí.

Cuando metí la mano en el bolsillo de la chaqueta no encontré la billetera. En los bolsillos del pantalón, el dinero justo que necesitaba para pagar el regreso a casa.

Asombrosamente, el vuelto exacto.

* * *

Publicado en la fecha por periodico Irreverentes

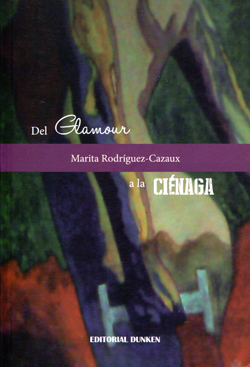

Extraído de “Del glamour a la ciénaga”, de Marita Rodríguez-Cazaux

Extraído de “Del glamour a la ciénaga”, de Marita Rodríguez-Cazaux

No hay comentarios:

Publicar un comentario