EL GLAMOUR

A Manuel Rivas

LA IDA

-¿Usted es de la Capital, no? -dijo el muchacho de la gasolinera de la ruta-. Tengo un tío por allá. Bueno, cada tanto suele estar por allá; porque mi tío se especializa en morirse varias veces, es un maestro en no morirse totalmente, un verdadero genio en aparecer, después de un tiempito, trayendo novedades -agregó mientras limpiaba el parabrisas. Yo estaba ansioso por llegar a la empresa azucarera y casi no le presté atención.

-No se imagina la elegancia que conserva en el ir y venir, siempre impecable. El Tío se muere para estrenar ropa y que se la elogien -siguió apuntando como si fuera un hecho común morirse y regresar para contar los éxitos de buena prestancia en la otra vida.

-Un verdadero señor, con el bigote espeso cortado en puntas, ni siquiera se olvida de ponerse sombrero –aseguró con un gesto de orgullo. Estiré la mano y, sin mirarlo, pagué incluyendo la propina a su perorata. Seguí por la ruta hasta entrar a la ciudad.

Llegué inquieto a la empresa, contrariado por la demora en la autopista. Tomé el ascensor y mirándome en el espejo me alisé el pelo con la mano, tratando de acomodar el jopo desordenado sobre la frente. Odiaba mi pelo duro y rebelde y lo culpaba de todos mis infortunios, de los continuos fracasos de mi vida. Hasta de los engaños de María.

Por fortuna el gerente era un hombre de trato sencillo y la entrevista resultó exitosa. Bebimos café fuerte y firmamos el acuerdo. Media hora más tarde volví a desandar el mismo camino hasta la planta baja.

Seguí por la autopista, no paré hasta llegar a casa. La oscuridad del living me pareció más fría que otras veces.

A la mañana siguiente, mientras me afeitaba, me acordé del que se moría para que le piropeasen la elegancia eterna y el recuerdo me llevó a cepillarme el pelo con rabia. Seguro no tiene este pelo, pensé malhumorado.

En el verano, al término de las vacaciones volví a pasar por la misma estación de servicio. El muchacho apareció detrás de los surtidores, cerca de unos autos estacionados. Le hice una seña con la mano y se acercó con pasos sueltos.

-Hace tiempo que no lo veía -dijo reconociéndome- ¿Sabe que todavía no regresó el Tío?

-¿Qué tío? -pregunté temiendo su tertulia pueblerina.

-El elegante, ¿cuál va a ser? El que se muere para que lo feliciten por el buen gusto.

-Le irá mejor del otro lado -dije con sorna-; quizás allá tiene más éxito con las chicas.

-Podría ser, el Tío es un tipo pintón. Impecable, vestido como un duque -dijo con mirada burlona.

-Y el pelo, ¿cómo es el pelo? -quise saber.

-Clarito, rubio me parece, no sé. Ahora que lo pienso, apenas me he fijado en el pelo, es que el Tío siempre lleva sombrero. Un tipo fenómeno, no crea que no lo extrañamos, pero como a él le gusta vivir un poco repartido no nos preocupamos mucho. Mire, hace dos años tardó veinte días en regresar, pero siempre vuelve, sin falta. Seguro, en cualquier momento aparece otra vez –terminó bajando la voz y alejándose para atender.

Al caer la noche, prepararé un sandwich que comí en el escritorio, después, me puse a hojear un libro. Pero no podía concentrarme en la lectura y lo aparté. Cierto desasosiego me llenaba la cabeza. ¿Y si me moría allí mismo, en ese mismo instante dentro de un joggings gastado, la cara sombreada por la barba crecida en el día? ¿Y si la ropa no fuera la indicada para semejante trance? Y el pelo, ¿qué dirían de mi pelo cuando me vieran los asesores de imagen de la otra orilla?

Por eso y sólo por eso, antes de acostarme puse en una silla del dormitorio lo mejor que tenía; el traje azul, una camisa de popelín, la corbata bordó.

Sin proponérmelo me fui habituando a ese rito. Nunca se sabe, pensaba cada noche al sacar de la cómoda los gemelos de oro y el pañuelo con iniciales, figurándome que era mejor viajar con identidad, obsesionado para no hacer un papelón en caso de morirme sin tiempo para la elegancia, y, hasta conciliaba mejor el sueño al saber que no haría mal papel transitando senderos fantasmales con pantalones de raya perfecta.

Una metódica reflexión que me obligó a aprovechar liquidaciones de temporada, invertir aguinaldos en dos trajes oscuros, una traba de corbata de nácar, otro cinturón con hebilla dorada.

LA VUELTA

Al tiempo, fui creciendo profesionalmente y alquilé una oficina en el Microcentro por cuestiones de comodidad. Un día de agosto decidí almorzar en el Club Naval. Una mesita al lado de la pared, me pareció ideal para repasar los nuevos contratos.

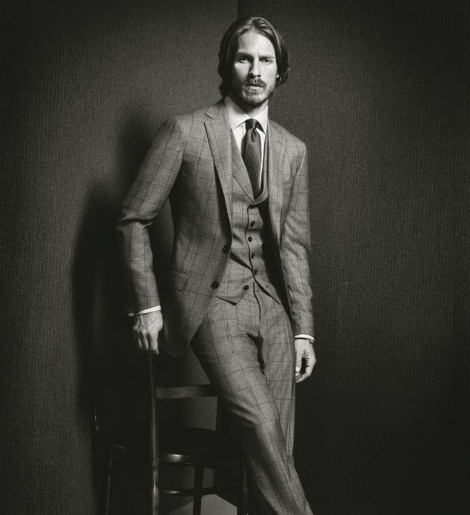

Cuando me disponía a probar el consomé, un hombre medianamente alto, de bigotes perfectos e impecable traje Príncipe de Gales, se acercó a mi mesa.

Lamento molestar.

Atento, tocándose apenas el ala del sombrero. Luego, señaló el abrigo doblado sobre el respaldo de la silla.

Quisiera comprarle el abrigo.

Me moví incómodo en el asiento cuando hizo ademán de tocarlo, un olor a jabón fino me entró por la nariz.

Me da pudor inquietarlo, pero su abrigo es impecable, las solapas, la martingala, la calidad del paño. Yo no compro cualquier cosa, me gusta vestirme bien. No se asombre, la elegancia es mi sello. Además no es bueno ser egoísta, no sirve de nada, se lo digo yo que sé de qué hablo.

Con aplomo omnipotente se sentó a mi mesa. Un temblor me sacudió la mandíbula, apreté la boca. Él sonrió.

Hay ropas que nos obligan a abrazarlas como si nos llamaran y cuando le vi el abrigo, me atrajo el tramado, no hay duda me dije, es un tramado que no pasa de moda.

Yo lo miraba mientras la sopa se escurría por la cuchara y caía sobre el plato en una cascada color verde. Apoyando los codos sobre el mantel, entornó los ojos y agazapó la voz.

Es que en este último paseo me enamoré. No es bueno que el hombre esté solo y cuando la conocí me di cuenta de que yo estaba demasiado solo. ¿Comprende? Demasiado solo. Y, ¿qué me contesta?… ¿Acepta?

-Es un regalo de mi hermano -dije por decir algo, porque no tengo hermanos.

Entonces, ¿no va a ayudarme? Vea, es una situación especial. Piense que uno no se enamora todos los días, ése es el punto. Si deja pasar la oportunidad sepa que no vuelve. No quiero perderla esta vez. Tenemos que llegar a un acuerdo. Usted me presta su abrigo y yo le presto el sombrero. Le presto, entienda bien porque, de donde vengo, ya no somos dueños de nada.

El sujeto me pareció centrado, yo también hubiese comprado la Luna por conquistar a María.

No es un capricho, siempre me alabaron la elegancia y no puedo desentonar. Pocos días sin abrigo no van a perjudicarlo y puede usar, mientras tanto, mi sombrero. Seré sincero, su peinado no es nada distinguido.

Maldito pelo, siempre me deja quedar mal, me mortifiqué bajo su mirada caritativa.

Haría buen negocio, no tiene idea de lo fabuloso que resulta un sombrero, le aseguro que se vería más alto.

-Apenas lo conozco, no creo que corresponda intercambiarnos la ropa –murmuré tímidamente.

Ah, si es por eso…, permítame presentarme. Soy el Tío.

Me di cuenta de que ya lo sabía. Que lo había sabido en el instante exacto en que se detuvo frente a mi mesa. El tío errante. El que llegaba y partía con una elegancia admirable, el dandy envidiado por los que se morían para siempre.

Le confieso que todo empezó la primera vez que me morí. Estaba dando vueltas sobre mi propio cuerpo, casi desprendido de todo, cuando advertí lo ridículo de mi apariencia. Sin embargo, tuve que irme para no desilusionar a los amigos, a la familia, después de tantos gastos. Pero a medias, porque antes de llegar, en la mitad del camino decidí regresar para acondicionar algunos detalles.

El Tío parecía no estar preocupado por el tiempo y se acomodaba en la silla.

La suerte quiso que llegara un momentito antes que los afligidos deudos; aún estaba colgado en la percha mi traje Príncipe de Gales y mi camisa italiana. Me calcé los zapatos de cabritilla y estaba perfumándome el bigote con La Franco cuando oí la llave en la cerradura. Atiné a ponerme el sombrero y me escondí detrás del sillón del living.

Estirándose en el respaldo, hizo un guiño confidente.

Los vi cuando abrieron los cajones, las alacenas, el botiquín de baño, corrieron a los muebles, hurgaron los estantes, sacaron la ropa, vaciaron los bolsillos. Yo apenas respiraba, no quería que me vieran. Salí y cerré la puerta sin ruido, mientras ellos repartidos por la casa seguían metiendo mano en todos los rincones. Llegué retrasado pero no me culparon porque a tanta distancia ya no hay leyes horarias. Allí, no fue difícil aclimatarme, siempre me gustaron las experiencias nuevas y me trataban dulcemente.

Coincidí con él en que no se podía andar vestido de cualquier forma, sin prestar atención a la ropa y menos por lugares importantes. Sin dar mucho detalle contó que en la última escapada había conocido a la chica de puro milagro y que se había enamorado sin medir consecuencias. Ella estaba caminando por una plaza en el momento en que el Tío la cruzaba, con los paquetes de Harrod´s bajo el brazo. Al enfrentarse, una simpatía inesperada los había acercado.

Y como a ella poco le importa el Juicio Final pero admira el juicio estético, mejoré aún más mi apariencia y logré que me permitieran entrar y salir para lustrarme los zapatos, cambiarme la camisa, renovar las corbatas.

Al hablar de ella lo rodeaba una cadencia emocionante.

Créame, la ropa desnuda. La apariencia nos antecede; nadie insulta a un tipo con abrigo inglés, ninguna mujer se resiste ante una corbata de seda.

Pensé en María. En sus manos subiendo y bajando por mi pecho como caricias sobre corbatas que yo jamás usaba.

Nadie es elegante dentro de un mal traje. Usted también haría negocio con el intercambio, podría ocultar el jopito rebelde, mejorar el estilo.

De reojo me miré en el ancho espejo del salón. El Spencer de fibrana había perdido su prestancia y la camina tenía un vértice del cuello doblado. El Tío, no necesitaba argumentar mucho para convencerme.

¿Qué somos desnudos? Ninguna novedad, nada originales. Por eso mismo lo que nos destaca, lo que nos identifica son las tonalidades, el diseño, el gusto. Glamour, amigo, glamour. Acierto en la elección, hallazgo de las formas. El riesgo del color. Y la fuerza del amor, claro, traspasando la ropa.

El Tío conocía del tema y se explayaba con agudeza sobre el imprescindible “buen parecer” que destaca del común denominador y nos vuelve únicos, irrepetibles. Oyéndolo, se me llenó otra vez la cabeza de María. Volví a sentirla pegada a mi costado, inclinada sobre las solapas pespunteadas de mi abrigo, abrazada a mi espalda, arrugándome la martingala de botones redondos.

-Está bien -concedí vulnerable -.Después de todo, ya se está yendo el invierno.

El Tío se levantó con un movimiento ligero como si flotara sobre las baldosas en damero del piso, recogió el abrigo de la silla, se lo calzó en los hombros y dejó sobre la mesa el sombrero de fieltro gris.

Ha sido un placer. No faltará oportunidad de volver a encontrarnos.

Sonrió y, sin mirar hacia atrás, traspasó la puerta de vidrios biselados.

Llamé al mozo, pagué la cuenta. Con el sombrero en la mano, caminé hasta la oficina. Llamadas, firmas y resoluciones me ocuparon hasta el anochecer. Al salir, los letreros reflejaban en las vidrieras multiplicados colores, sobre los maniquíes caía un haz de perfección; debajo de ese brillo de marquesinas, sus cuerpos inanimados dejaban de serlo. Entonces, entendí que la ropa es la que nos desnuda. La que le cuenta a los otros cómo somos. La que revela nuestros secretos más escondidos, la que cubre los miedos, la que nos libera. La primera que nos delata. La que dice si estamos enamorados. O tristes. O extenuados.

IDA Y VUELTA

El Tío, transitaba la vereda par. Impecable. Distinguido. Del brazo de María.

No hay comentarios:

Publicar un comentario